Поднимая вопрос об отношении Пролеткульта к «буржуазной культуре», мы объективно встаем и перед вопросом об определении критериев классовости культуры как таковой. Этот вопрос встал с особой остротой сразу после Октябрьской революции 1917 года, причем не только перед большевиками, оказавшимися во власти. В кругах философской и литературной интеллигенции также обсуждался, и не раз, вопрос о классовой природе не только грядущей культуры (может быть, новой и чужой), но и той - прежней, которая была захвачена историческим разломом еще накануне Октября 1917-го. Причем обсуждение сущности каждой из этих культур (прежней и грядущей) шло в русле соотнесения таких понятий, как «буржуазная культура и пролетарская». Вопрос ставился даже шире: так все-таки, что стояло за культурой прежней эпохи - культура или цивилизация , и что грядет ей на смену?

В 1919 г. на одном из заседаний Вольного философского общества этот вопрос именно так и был задан: «Мы только знаем, что случилось «что-то» в мире, и это «что-то» вылилось в формы социальной революции и потрясло старый фундамент, старые устои. Пошатнулось - что? - цивилизация или культура» .

И далее в своем докладе Иванов-Разумник говорил о том, что понятие классовости следует связывать не столько с «культурой», сколько с «цивилизацией». Вот как это звучало в его докладе: «Подходя теперь к вопросу о «пролетарской культуре», я хотел бы сразу сказать: я понимаю, когда говорят «буржуазная цивилизация», «пролетарская цивилизация», но я совершенно не в состоянии понять сочетания понятий, когда речь идет о «буржуазной культуре» или «пролетарской культуре» <…> понятие «цивилизация» является классовым и в то же самое время интернациональным, понятие же «культура» - внеклассовым и в то же самое время народным <…> когда мне говорят о творчестве Пушкина или Льва Толстого, то я чувствую, думаю и знаю, что творчество Пушкина и Льва Толстого идет из глубоких народных корней, что здесь идет речь о культуре не классовой, не дворянской, не буржуазной, а народной» .

И действительно, если подходить к определению культуры с классовой позиции, то в чем в этом случае состоит ее классовость? И вообще, что имеется в виду, когда говорят «классовая культура»? Культура, которая создана в условиях господства того или иного класса? Или культура, которая создана представителями господствующего класса? Или же культура, содержание которой обращено к тому или иному классу?

Вопросов немало.

Если же говорить о пролетарской культуре, то главным становится уже другой вопрос: насколько эта культура является общечеловеческой? И если является, то это значит, что пролетарская культура должна нести в себе все наследие мировой культуры, в противном случае она не может считаться таковой. Эту взаимосвязь по-своему отметил в своем докладе и А. Мейер: «Когда выступают на историческую арену те слои человечества, которые до сих пор в этом делании не участвовали, то им приходится или принять наследие высших господствующих классов, или выйти на «арену» без всякой культуры. Здесь может таиться большая опасность» .

Наряду с этим, вставал и другой вопрос: каково отношение уже самого пролетариата и выступающего от его имени Пролеткульта к культуре «прошлой» эпохи, которая нередко называлась «буржуазной» или «культурой мертвых эпох»?

Этот вопрос в 1920-е гг. оставался открытым, выявляя принципиально разные на этот счет позиции. Одна из них, имевшая место в том числе и в кругах Пролеткульта, несла в себе неприятие прошлой культуры, убеждение в ее исторической завершенности и исчерпанности.

Вот как эту позицию выразил один из идеологов Пролеткульта - П. К. Безсалько, которого называли «самым левым пролеткультовцем»: «Если кто обеспокоен тем, что пролетарские творцы не стараются заполнить пустоту, которая отделяет творчество новое от старого, мы скажем - тем лучше, не нужно преемственной связи » . И далее этот же автор продолжает: «Вы разве не чувствуете, что классическая школа доживает свои последние дни? Прощайте, Горации. Рабочие поэты, писатели образовывают свои общества… не нужно преемственной связи» .

Эту позицию разделял и В. Полянский, являвшийся одним из идеологов Пролеткульта: «Говорят, что нет буржуазной музыки. Неправда, есть. Я знаю, как мы все любим музыку Чайковского, особенно интеллигенция. Но можем ли мы ее рекомендовать пролетариату? Ни в коем случае. С нашей точки зрения в ней очень много чуждых нам элементов. Вся музыка Чайковского, отражающая определенный момент исторического развития, проникнута одной идеей: судьба господствует над человеком » .

Но если всю «буржуазную культуру» списать со счетов истории - что тогда останется? Ответ Андрея Белого на этот вопрос звучал следующим образом: «…если всю культуру, организованную буржуазией, необходимо сдать в архив, то мы должны сдать в архив и все наши собственные представления о пролетарской культуре вместе с произведениями искусства, должны ликвидировать и Бетховена, и Шекспира; и - придти к парадоксальному утверждению: дважды два четыре есть аксиома математики; математика является порождением науки буржуазной; в будущей культуре дважды два будет не четыре, а может быть пять. Вот, к какому абсурду мы приходим» .

И далее, продолжает он: «Характеризуемое течение указывает: задача пролетариата не в том, чтобы быть культурою милитантной, ликвидирующей нашу культуру; пролетариат должен остановиться перед этой культурой и высвободить ее из буржуазных оков» .

Но наиболее последовательная и развернутая критика пролеткультовской критики буржуазной культуры велась Лениным и Луначарским. «Нет, в тысячу первый раз повторяю, что пролетариат должен быть во всеоружии всечеловеческой образованности, он класс исторический, он должен идти вперед в связи со всем прошлым. …Отбросить науки и искусство прошлого под предлогом их буржуазности так же нелепо, как и отбросить под тем же предлогом машины на заводах или железные дороги » , - писал А. В. Луначарский в 1919 г.

Надо сказать, что в кругах Пролеткульта была и другая позиция. Так, например, призыв одного из ораторов на Первой Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций московской конференции (1919 г.) отбросить «целиком буржуазную культуру, как старый хлам » решением представителей низовых организаций Пролеткульта был отвергнут. Но чаще всего в среде Пролеткульта отношение к прошлому наследию выражалось в форме жесткой альтернативы: либо пролетариат вынужден «довольствоваться искусством прошлых мертвых эпох» , либо он сам создает свою культуру.

почему отторгалась «буржуазная культура»

Надо сказать, что за всем этим неприятием стояло не столько отторжение непосредственно самого содержания «старой » культуры, уже хотя бы потому, что революционные массы ее почти не знали, сколько целый ряд связанных с ней социально-идеологических моментов.

Первый . Это классовое неприятие той части культуры, которая революционными массами воспринималась прежде всего как идеологический атрибут в недавнем прошлом враждебно подавлявшей их системы - системы, обрекающей их на пожизненную эксплуатацию, социальную задавленность и участь быть «пушечным мясом» в бессмысленных и беспощадных войнах. Поэтому объективное недоверие к системе в целом, ее классовое неприятие проявлялось и в их отношении к культуре, и в первую очередь - к той, которая выступала знаком этой системы. Умение же увидеть различие их значений, противоречивость положения культуры в рамках этой системы - такой критический взгляд, исходящий не только из идеологии, но и из ее прочной связи с культурой, далеко не всегда был тогда доступен революционному субъекту. Но одно дело - непонимание этих противоречий, и совсем другое - сознательное выстраивание политики на основе их неразрешенности, что нередко допускалось идеологами Пролеткульта.

Второй . За неприятием «прошлой культуры» проговаривалось угрюмое ощущение того противоречивого положения, в котором оказался на тот период революционный класс и которое он разрешить собственными силами сразу не мог.Это противоречие являлось достаточно серьезным, чтобы им пренебрегать: ценой собственной жизни и трагических потерь революционными массами было завоевано право на культуру, но она для него так и оставалась непостижимой. Это противоречие силой самой революционной ситуации требовало своего безотлагательного разрешения. Но насколько оно было возможным в действительности?

Господствующее сегодня отношение к этой проблеме, как правило, сводится к обвинению революционных масс в генетическом примитивизме или в преступлении грани дозволенного - подлинная культура предназначена лишь для избранных, но не для масс, тем более революционных. Не это ли утверждает В. Е. Борейко в своих следующих суждениях: «Кухарки повалили в литературу. Как будто она начиналась там, где заканчивалось другое ремесло» ? Но, согласно такой позиции, те же кинематографисты перестроечной поры не должны были заниматься политикой, борясь с чиновничьим засильем в искусстве - ведь вопросы управления выходят за пределы их художественного ремесла?

Бесспорно, литература является очень серьезной сферой культуры и творчества со своими законами и со своими требованиями, но попытка самостоятельно постичь ее законы, так сказать, «на ощупь» - через личную практику «пробы пера» - для революционного субъекта тогда являлась едва ли не единственной формой их познания. Другой заход - через систему специального художественного образования пролетариата - являлся задачей долгосрочной перспективы, на тот период трудно решаемой. Но кто в 1920-е гг. мог взять на себя решение этой проблемы? Система образования только налаживалась, интеллигенция же в массе своей находилась в состоянии либо противостояния новому режиму, либо растерянности. Правда, и в ее кругах находились те, кто с энтузиазмом откликнулся помочь в вопросах художественного просвещения революционных масс.

В связи с этим интересно привести фрагмент из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о его практике работы в одной из литературных студий Пролеткульта: «Осенью 1918 года мне предложили читать лекции в литературной студии московского Пролеткульта… Студийцев собралось человек шестьдесят. Было в их числе несколько пролетарских писателей, впоследствии выдвинувшихся: Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Полетаев. Собрание, как водится, вышло довольно сумбурное. Удалось, однако, установить, что систематические «курсы» были бы для слушателей на первых порах обременительны. Решено было, что каждый лектор прочтет цикл эпизодических лекций, объединенных общею темой. Я выбрал темою Пушкина. Мне предложили читать по два часа раз в неделю. Назначены были дни и часы чтений.

Занятия вскоре начались. Тотчас же пришлось натолкнуться на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория, в смысле подготовленности, была очень пестра. Некоторые студийцы, в особенности женщины, оказались лишены самых первоначальных литературных познаний. Другие, напротив, удивили меня запасом сведений, а иногда и умением разбираться в вопросах, порою довольно сложных и тонких» .

В любом случае «литературные» пробы революционных масс были еще и способом «выговорить» себя художественно, а значит - и творчески. Конечно, потребность творческого самовыражения здесь имела место, но не это было главным. Главным для этих людей, прошедших трагедию потерь и разрушения, порожденных I Мировой войной, начатой «цивилизованными странами» в 1914 г., а также революционный излом векового устройства, была потребность понять до конца глубинный смысл разворачивающейся истории, и понять не только через практику своего личного участия в ней, но еще через слово.

Кроме того, революционный поворот истории потребовал слова уже и от пролетариата как от субъекта фундаментальных общественных преобразований, тем более что к этому времени ему уже было что сказать. Это даже специально отметил в своем выступлении на одном из заседаний Вольного философского общества правый эсер А. А. Гизетти: «Человечеству нужно коренное обновление, нового слова ждет мир, и новое слово должен принести в мир высвободившийся творческий класс» .

Но для этого революционному индивиду надо было вырваться из водоворота глубоких личных переживаний в то слово , которое было бы по размеру не только его чувствам и мыслям, но и самому времени. Причем слово требовалось именно поэтическое. Это еще один из парадоксов, порожденных Октябрьской революцией: субъект Диктатуры пролетариата востребовал язык поэзии. Этот парадокс надо еще объяснять. Сегодня, в лавочное, прозаическое время с его главным вопросом - сколько стоит? - эти интенции 1920-х гг. рядовому обывателю просто непонятны.

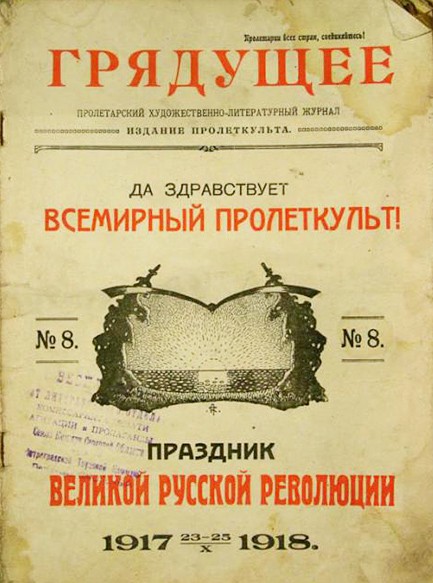

Другое дело, что эти литературные практики революционного субъекта чаще всего так и не обретали достойного художественного результата. В связи с этим представляет интерес рецензия Андрея Белого на первую книгу стихов «Цветы восстания» (1917 г.), принадлежащую пролетарскому поэту и одному из организаторов Петроградского Пролеткульта и журнала «Грядущее» - Александру Поморскому. В ней Андрей Белый анализирует на частном примере основные проблемы литературного творчества революционных масс: «Пробежав эту малую книжечку, чувствуешь все же удовлетворение: сквозь техническое неумение, как трава, пробиваются пульсы самовольного капризного ритма; и сквозь рои слов, заимствованных из брошюр абстрактных, как сквозь скорлупу, проступают ищущие своего выражений образы; <….> в поэзии Александра Поморского ритм, что трава, прорастает наружу, сквозь тротуарные плиты заезженных слов, налагающих печати банальности на воплощения его мирочувствия в слове <…> Не то со словами: слова бледны, абстрактны <…>. Повторяю снова, в средствах изобразительности хромает поэзия т. Поморского; в ритме она процветает; собственно говоря; вся поэзия его - в безобразной, бессловесной поющей стихии души, обреченной до времени пользоваться затасканными словами; и все же: сквозь затасканность слов здесь и там прорезываются уже яркие образы» .

Вообще главный результат деятельности студийцев Пролеткульта заключался не столько в создании нового искусства, на что рассчитывал А. Богданов, сколько в творчестве качественно нового феномена - общественных отношений по поводу освоения культуры (в данном случае - литературы). Но все же наряду с этим иногда рождались и искры того художественного начала, которое заставляло откликаться даже опытных мастеров литературы. Вот один из примеров:

«Когда меня лишили свободы и

посадили в каменный склеп,

где бледный свет едва проникал в маленькое зарешетченное окно

и заставил отдать неволе …лучшие молодые годы

я был спокоен… я верил

Когда лучший друг оказался предателем

и за золото продал дело,

которому мы все служим -

я был спокоен… я верил

Когда наши учителя изменили делу

и оставили нас,

я был также спокоен …я верил

Когда я увидел вместо трудовых масс

жалкую трусливую толпу черни,

проклинающую нас,

я был спокоен… я верил

Когда враги убили мою любимую,

которую я любил больше жизни,

я страдал, но я верил и был спокоен.

Когда враги убили лучших друзей и надругались над их трупами

было безумно тяжело,

но я верил и ждал,

я был спокоен

Когда, наконец, мы победили,

и я окинул взглядом бесконечную вереницу дней,

где каждый имел роковой для меня конец -

И все же, несмотря на то, что результаты литературных и театральных практик чаще всего были художественно несостоятельными, значение их было, тем не менее, велико: оно заключалось в самом творческом процессе сопряжения революционного субъекта, как правило, не умеющего ни читать, ни писать, с литературным словом, с законами его постижения и овладения им. А слово было востребовано: масштаб общественных перемен, участие в боях Гражданской войны за изменение самой основы общественного устройства - все это открывало для революционного индивида новые сущности и смыслы, перспективы и предназначения, требующие своего осмысления, и прежде всего через слово.

Кроме того, творческие занятия в тех же литературных студиях Пролеткульта решали задачу трансформации социальной энергии протеста, которую вскрыл Октябрь 1917 года, в русло конструктивного созидания. Все это, наряду с потребностью осмысления происходящих социальных перемен и своей новой роли, требовало от революционного субъекта соответствующих новому историческому времени форм выражения, но, облаченное в слова либо подручные, либо заимствованные, это содержание так и оставалось художественно не высказанным. Надо сказать, что занятия в творческих студиях Пролеткульта, при всей художественной слабости их результатов, тем не менее имели целый ряд положительных последствий, и это касалось не только возможности приобщения революционного индивида к литературе, к творчеству. Эти занятия приводили его еще и к пониманию того, что литературное мастерство методом «кавалерийской атаки» не одолеть - нужно учиться.

В связи с этим интересно привести фрагмент из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о своих занятиях со студийцами Пролеткульта: «На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории - прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безразборному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься. Занятия шли успешно…»

Понятно, что включение революционных масс в художественное творчество требовало соответствующего уровня образования и культуры, не говоря уже о наличии необходимого для этого свободного времени и материальных средств. Понятно и то, что в новые художественные практики революционный индивид включался на основе того культурного багажа, который он унаследовал еще от царского режима, который вместо возможности открывать в школах и университетах творения Пушкина и Шекспира гнал массы погибать на фронтах бессмысленной I Мировой войны. И, как оказалось, на основе этого «культурного уровня» даже в условиях завоеванной власти задача самостоятельного постижения (распредмечивания ) культурного наследия для пролетариата оказалась трудно решаемой.

Третий. Было еще одно достаточно серьезное обстоятельство, вызывающее отторжение революционных масс от культуры прошлой эпохи. Оно заключалось в том, что не все содержание культурного багажа того периода было достойно наследования, годящегося для созидания действительно нового мира: кроме высокой культуры, в нем были продукты художественно изношенные, содержательно изжитые, идейно реакционные. Это надо иметь в виду, особенно тогда, когда мы говорим о «воинственном неприятии» революционным субъектом «старой культуры». И это неприятие имело вполне конкретного адресата, имея в виду в первую очередь - мещанина от революции и культуры. Но такой взгляд - с позиции критики мещанства - сам в свою очередь предполагает определенный уровень развития культуры.

Мещанин как агент частного интереса всегда активизируется в ситуациях исторического излома в надежде, что за спиной революционных сил (каких - это для него уже не столь важно) и посредством их ему удастся пристроиться в «партере» нового общественного расклада. Отсюда идеологический цинизм мещанина, готового вставать под любые знамена тех, кто сегодня у власти, и не важно - это власть капитала, институтов, идеи или традиции. «Обыватель всегда враг революции: если явный, то жестокий, если скрытный, то трусливый. Всегда слуга, раб сильного » - очень точно подметил В. Плетнев.

Революционная ситуация 1920-х гг. не стала исключением. Но если в политике мещанин еще как-то мог прикрыть свою суть под маской угодливого служения лозунгам дня, то его предпочтения, вкусы и проявления в культуре, будучи alter ego его идейной позиции, выявляли его сущность достаточно откровенно. Для революционного субъекта, борющегося с белогвардейцами и Антантой, едва ли не бóльшим противником был именно мещанин, причем именно «революционный» мещанин, у него было даже свое революционное имя - «контра ». Не случайно Маяковский объектом беспощадной критики выбирает в первую очередь партийного мещанина. Революционный субъект также остро реагировал на это мещанство: «Обыватель вырастает в контрреволюционную разлагающую силу. Обывательщина - это туберкулез борющегося класса» . Обострение мещанства было особенно заметным, когда ослабевали позиции революционных масс, и тем сильнее становилось противостояние ему уже на уровне отдельной личности. Это противостояние нашло свое выражение и в литературных практиках Пролеткульта. Вот одно из них:

«Понастроили заборов, понавешали замков

От бродяг и босяков

И открыть боятся двери

И живут в плену как звери:

Всем соседям я чужой

Я - лишь мой

В вашем сердце только зависть

В вашем сердце только страх

Мысль вседневна о ворах

И на окнах всюду ставни

Можно ли быть еще безславней

В светлый день бродить в тюрьме

Жить во тьме

Тот, кто скажет правду громко, нарушает

Тот покой

Темной кельи гробовой

Не спасут замки и двери - ни снаружи, ни снутри

И ворвется свет зари

В ваши смрадные могилы

Где погибли ваши силы

Где не скрылись от судьбы

Вы - рабы

Прочь затворы и заборы -

Вся земля нам дом родной

Жить свободно будем в нем

Эй, садись, пока не поздно!

Ветер свищет и поет

Противостояние революционного субъекта и обывателя имело настолько трагическое измерение, что мимо него не смог пройти ни один крупный художник того времени. И уж тем более, со своей идейной позиции, эту тему не мог обойти Пролеткульт. Вот что писал журнал «Пролетарская культура» - издание Одесского Пролеткульта в 1919 г.: «Везде по всей шири Дерибасовской …вы встречаете одно и то же лицо, пошлое, размалеванное, продажно-лживое лицо-маску послереволюционной буржуазии … Вся Одесса сверкает, звенит и гремит театрами… Не опера и драма, конечно. Это оперетта. Фарс, варьете. Это Пьеро, король одесских театралов. Это Вертинский в шутовской одежде со своими песенками, написанными не кровью и чернилами, а помадой и румянами» . Кстати, этот номер журнала Одесского Пролеткульта выпускался в условиях гражданской войны, и потому на его обложке можно встретить следующую надпись: Дозволено военной цензурой .

А вот еще один пример. По поводу одного литературного вечера, на котором поэт И. Северянин читал стихи «Ананасы в шампанском», другой писатель несколько позже в своей газетной статье напишет следующее: «В том же городе, где истомленные голодом рабочие, еле стоя у станков, последними силами двигают вперед революцию, …в том же городе вечером один господин визжит со сцены другим про ананасы и шампанское ». Эти слова не из яростных агиток Пролеткульта. Они принадлежат писателю Андрею Платонову, которого рапповские критики 20-х гг. называли «попутчиком второго призыва».

Не менее напряженной в этом отношении была и ситуация в период НЭПа, о чем достаточно красноречиво было написано в редакционной статье журнала «Рубежи» (1922 г.): «…с одной стороны, культурная спячка, массовая безграмотность, мертвый индифферентизм; с другой стороны, - литературный рынок... наводняется потоком новых (верней, конечно, самых старых) изданий и изданьиц, выросших, как фениксы из пепла, из нэповского навоза: и центр, и провинция покрываются плевками мерзких театров и театриков, в том числе, и многих из так называемых «рабочих театров», лекционные залы переживают резкий подъем богоискательства философского и литературного и т. д., и т. п. И вся эта муть, поднявшаяся со дна взбаламученного НЭПом обывательского моря, без труда находит себе аудиторию: всеобщая, как следствие разрухи, нервная издерганность и умственная отупелость, чем более затаенная, тем более острая ненависть к Революции одних, непонимание происходящего, и отсюда моральная растерянность других, неверие в свои силы и безграничная разочарованность третьих - вот психологическая база НЭПа» .

Так что неприятие мещанства являлось важнейшей содержательной составляющей сложного феномена, именуемого «неприятием буржуазной культуры». Но одновременно неприятие «старой» культуры имело и свои обывательские корни, ибо в ряды революционных масс всегда включены те, кого принято называть «мелкобуржуазным элементом», без этого не обходится ни одна революция.

И, наконец, четвертый . Это проблема общественной актуальности того или иного произведения искусства для конкретного субъекта в конкретно-исторической ситуации. Вот один из примеров: в 1920-е гг. пьесы Чехова не вызывали большого интереса у революционного субъекта. Сами идеологи Пролеткульта это объясняли тем, что пьесы Чехова изначально не были адресованы рабочим «низам», и ставились в театрах они прежде всего не для них . Бесспорно, этот слабый интерес революционного индивида к драматургии Чехова легче всего объяснить бескультурностью и необразованностью революционных масс, тем более, что таковые действительно имели место. Но такое объяснение не дает подступа к ответам на целый ряд возникающих в связи с этим вопросов. Например: насколько актуальным могло быть содержание известной пьесы А. П. Чехова «Три сестры» для красноармейцев, недавно вышедших из боевых сражений с Врангелем или уезжающих на фронт? И почему в тех же красноармейских фронтовых театрах ставились такие пьесы, как «Разбойники» Шиллера? И почему пьеса Гольдони «Турандот» стала символом революционного театра Вахтангова?

Культурные практики 1920-х гг. показали, насколько успешно большевиками решалась проблема социальной доступности классического наследия и насколько непростым оказался вопрос его общественной актуальности для революционных масс. В любом случае за этим фактом была скрыта достаточно серьезная проблема, которая давала о себе знать в культурных практиках не только «низов», но и самой творческой интеллигенции того времени. В этой связи особый интерес представляет фрагмент из письма К. С. Станиславского, отправленного им в 1922 г. из Америки, где он тогда находился на гастролях со своим коллективом. Вот что писал он в этом письме В. И. Немировичу-Данченко: «Даже и не знаю, что писать! Описывать успех, овации, цветы, речи?!.. Если б это было по поводу новых исканий и открытий в нашем деле, тогда я бы не пожалел красок и каждая поднесенная на улице роза какой-нибудь американкой или немкой и приветственное слово получили бы важное значение, но теперь... Смешно радоваться и гордиться успехом «Федора» и Чехова. Когда играем прощание с Машей в «Трех сестрах», мне становится конфузно. После всего пережитого невозможно плакать над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не радует. Напротив. Не хочется его играть... Продолжать старое - невозможно, а для нового - нет людей» .

Итак, мы видим: как революционные «низы», так и творческая интеллигенция, при всей разности их культурного уровня, сталкиваются с одной и той же проблемой. И дело здесь вовсе не в художественных достоинствах пьесы А. П. Чехова, а в степени сопряжения ее содержания с жизненно важными интересами: в первом случае - революционных субъектов, действующих в конкретных исторических условиях, во втором - деятелей искусства.

История культуры не раз демонстрировала одну из ее закономерностей: степень общественной (не художественной) актуальности того или иного произведения искусства определяется мерой сопряжения его с идейными запросами и движениями эпохи, с одной стороны, и тем, насколько оно отвечает на сущностные вопросы бытия конкретного индивида - с другой. А ведь эти вопросы нередко вызваны необходимостью обоснования онтологических основ и этических принципов личностного бытия, что становится особенно актуально для человека в ситуации исторического излома.

Сегодня, в условиях доминирования абстрактных форм мышления, подход конкретно-исторического анализа представляется некоторой архаикой и излишеством. И, тем не менее, нельзя не признать, что каждая эпоха выстраивает в культуре свои общественные приоритеты (имена, направления, жанры и стили), не обязательно при этом оспаривая художественное достоинство тех произведений искусства, которые оказались вне их. «Общественная актуальность» и «художественное достоинство произведения» - это все-таки разные вещи. Здесь нет прямой и формальной взаимосвязи содержания искусства и истории. Диалектика этого отношения достаточно тонка и сложна, но в любом случае она заставляет задуматься, хотя бы для полемики, в том числе и над такими выводами Пролеткульта: «Нет ничего вечного и постоянного. Все существует лишь для своей эпохи и умирает вместе с ней. В том числе и искусство » .

Вообще надо сказать, что проблема актуальности классики в условиях революционных перемен вызвала к жизни одно глубокое противоречие. Оно заключалось в следующем: тяжелая и трагическая борьба революционных масс за освобождение от власти прежних хозяев их жизни, несущей для них войны, эксплуатацию, унижение и задавленность, - все это востребовало своего выражения на языке искусства, но такое выражение не могло появиться вдруг, оно должно было вызреть, а это, как и любой процесс становления, требует времени. Но мощь и масштаб исторических перемен 1920-х гг. со всем трагизмом общественного излома и глубоким оптимизмом созидания нового мира - все это требовало «своего» искусства, и незамедлительно.

Откуда же это «свое» искусство могло взяться?

Несмотря на отдельные художественные удачи, сам пролетариат его создать не мог. В результате это противоречие нередко разрешалось пролеткультовскими «низами» посредством механического приспособления классики к своему идейному и жизненному запросу. Вот один из примеров такого подхода: «Если содержание пьесы частично для нас кажется неподходящим, мы выкидываем его и вкладываем в речи героев свое содержание. И мы не видим в этом ничего варварского, потому что автор, как таковой для нас мало имеет значение. Если Чехов, предположим, написал какое-нибудь произведение, то пусть для него оно и существует, а мы на сцене из него сделаем то, что нам нужно для организации нашей жизни» .

И таких примеров можно привести немало.

культура: отношение к отчуждению

Надо сказать, что вопрос определения степени буржуазности «старой» культуры оказался тем вопросом, который объективно выявил и методологическую позицию идеологов Пролеткульта. На этой позиции выстраивалась вся их концепция пролетарской культуры, начиная с классово-механистического понимания ее основы. При некоторых поправках эта позиция исходила из, казалось бы, бесспорного тезиса о классовом характере культуры. И действительно, классовый характер общественных отношений пронизывает все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и культуру. Но применительно к культуре классовость как таковая непосредственно затрагивает прежде всего природу тех общественных форм, в которых она существует и развивается. Например, произведение искусства может существовать в одном случае как чья-то частная собственность или как товар в пространстве частной галереи, и это будет одна форма его общественного бытия; в другом случае - как всеобщее музейное достояние, доступное для всех желающих, и это будет уже другая форма его бытия. Если говорить непосредственно о самом его содержании, то оно в каждой из этих ситуаций остается неизменным. Но в любом случае форма бытия того или иного предмета культуры задается природой господствующих на этот период общественных отношений, и в случае существования в обществе классов она также неизбежно обретает классовый характер.

И совершенно другое дело, когда мы затрагиваем вопрос о классовости художественного содержания того или иного произведения искусства. Решение этого вопроса обнаруживает свою несостоятельность уже на уровне определения критерия классовости. Что может выступать в качестве такового? Социальное положение творца? Но тогда что делать с крепостным художником Тропининым, который писал замечательные портреты помещиков? И уж тем более неправомерно проводить тождество между художественной позицией автора, его идейным мировоззрением и социальным происхождением. Например, монархические взгляды О. Бальзака, сторонника династии Бурбонов, никак не помешали ему в своем творчестве дать художественную критику общественной системы Франции того периода. Вот что об этом писал Ф. Энгельс: «Бальзак... дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества.....из которой я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов - историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» .

Или, может быть, «классовость» следует определять через социальное положение того, к кому адресовано художественное послание? Но искусство имеет природу конкретно-всеобщего , и потому оно адресовано всем и каждому в отдельности, причем независимо от его классового происхождения и положения. Или, может быть, в качестве критерия классовости надо рассматривать поднимаемую в произведении тему? Но этот критерий был характерен для практики превратных форм соцреализма (не путать с творческим соцреализмом).

А если под «классовостью» понимать принципиальность художественного мировоззрения, художественной позиции автора, то в этом случае надо говорить уже о гуманистической подоплеке произведения искусства. И здесь в качестве критерия гуманизма следует рассматривать уже такое понятие, как «отчуждение». Именно отношение к отчуждению как раз и является тем критерием, который определяет меру гуманизма того или иного произведения искусства.

Но отношение к феномену отчуждения бывает разным. В одном случае художник в своем произведении лишь объективистски констатирует феномен отчуждения (или самоотчуждения), что в определенном смысле выступает формой художественной легитимации той позиции, согласно которой отчуждение, конечно, есть зло, но оно неизбежно и неизменно. В другом случае это отношение проявляется в форме протеста против мира отчуждения . В третьем - отношение к проблеме отчуждения проявляется в форме критики , но не самой его сущности как таковой, а лишь порожденных им конкретных форм действительности .

И, наконец, подлинно критическое отношение (оно было характерно для освободительной тенденции советской культуры), предполагающее диалектическое снятие конкретно-исторической формы отчуждения.

Идеологи Пролеткульта, включая А. Богданова, не уловили диалектики снятия классовости применительно к художественной культуре. Оказавшись на позиции недиалектического понимания культуры, с одной стороны, и сохраняя формально-пролетарскую риторику - с другой, идеологи Пролеткульта неизбежно оказывались на позиции классово-механистического толкования культуры. Не случайно А. Гастев называл А. Богданова схематиком .

«буржуазная культура» и революционный вандализм

Рассматривая отношение Пролеткульта к культуре прошлой эпохи, следует отметить, что при всем неприятии «буржуазной культуры» ни в одном из пролеткультовских журналов, по крайней мере, тех, что попадались в руки автору, не встречалось прямых призывов к ее практическому уничтожению. В изданиях Пролеткульта нередко можно было встретить отношение отрицания «буржуазной культуры», например, в такой форме: «Путь культурной самостоятельности требует от избравших его пролетарских организаций …революционной смелости . Переоценка ценностей в области культуры не должна ограничиться лишь борьбой против очевидно-нелепых мещанских наносов и заимствований. Она должна идти в плоскости отрицания буржуазной культуры в ее целом, оставляя за последней лишь историческую и техническую ценность » .

Или, например, в такой форме: «Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся .

Конечно, нельзя не признать, что в среде Пролеткульта существовала тенденция неприятия «старой» культуры, именуемой нередко «буржуазной». И это неприятие имело свои давние исторические корни. Но прежде, чем мы рассмотрим предпосылки этого явления, хотелось бы напомнить, что отрицание «прежней» культуры было характерно не только для революционных масс. Явления такого нигилизма имели место и в культурных сообществах. Так, например, Л. Н. Толстой отрицал Софокла, Еврипида, Эсхила, Аристофана . Более того, как писал В. Шкловский, Толстой доходил в отрицании даже до самоотрицания, считая, что для истинного искусства ценны только две его вещи («Бог правду видит» и «Кавказский пленник») .

Но отрицание культуры еще не означает ее материальное уничтожение, хотя как идея и как некое художественное высказывание это имело место в практиках Пролеткульта. За отсутствием широкого выбора фактов на этот счет, как правило, приводят ставший уже хрестоматийным пример со стихотворением Владимира Кириллова «Мы» (1918 г.), в котором есть такие строки:

«Во имя нашего Завтра

— сожжем Рафаэля,

разрушим музеи,

растопчем искусства цветы »

Но уже через год, в 1919 г., тот же поэт пишет уже другие строки, ставшие также хрестоматийным примером:

«Он с нами, лучезарный Пушкин,

И Ломоносов, и Кольцов! »

Означает ли первый пример настроенность революционных масс на тотальное уничтожение культуры? Конечно же, нет. Означает ли второй пример отсутствие в самодеятельных практиках 1920-х гг. фактов революционного вандализма по отношению к культуре? Конечно, нет.

Сегодня в условиях господства мифологических форм сознания и широкого воспроизводства их на основе масс-медийных технологий («индустрии массового гипноза общих мест») происходит стирание границ между разными формами идеального (философией, идеологией, религией, искусством). Вот почему сегодня сама идея гносеологического подхода, особенно применительно к историческому дискурсу, воспринимается чем-то архаичным. В итоге это приводит к тому, что принцип научного анализа подменяется подходом даже не этического, а в некотором смысле судебного разбирательства, с вынесением соответствующего вердикта, не подлежащего пересмотру. Но ведь без научного анализа трудно разобраться, каковы были предпосылки революционного вандализма, его природа, границы, формы.

Конечно, «культурный» вандализм революционных масс был, и это трудно оспаривать, но он не был столь массовым, как его сегодня представляют. Не останавливаясь специально на этой проблеме, отметим основные причины «революционного» вандализма. Вот некоторые из них.

Во-первых , не надо забывать, что первые революционные преобразования, равно как и практики Пролеткульта, осуществлялись в ситуации гражданской войны, усиленной международной интервенцией против новой России. Как писал Л. Троцкий: «Ни белые, ни красные войска не склонны были очень заботиться об исторических усадьбах, провинциальных кремлях или старинных церквах. Таким образом, между военным ведомством и управлениями музеев не раз возникали препирательства » . Культурные же «издержки» любой войны (например, весьма «цивилизованной» Первой мировой войны, начатой «цивилизованными» европейскими государствами) всегда оборачиваются большими и неизбежными потерями, даже если одна из ее сторон ориентирована на сохранение культуры.

Во-вторых, чаще всего за проявлениями вандализма стояло разрушение лишь той части культуры, которая либо выступала инструментом подавления низов, либо была сращена с идеологическими символами прежнего политического режима.

В-третьих , любая революция наряду с пафосом культурного созидания и идеей качественного обновления мира неизбежно несет в себе и разрушение. Если бы не было этих разрушительных проявлений со стороны нового субъектного класса (что возможно лишь в том случае, когда он имеет высокий уровень культуры и образования), то в этом случае можно было бы обойтись одними реформами. Но именно это вековое отчуждение «низов» от культуры, наряду с неразрешенностью других классовых противоречий, обрело такие масштабы, что разрешение их потребовало революционной переплавки уже самих основ общественного устройства. Но Октябрьская революция несла далеко не только разрушение. Главный смысл ее Троцкий выразил следующим образом: «Рабочий класс России под руководством большевиков сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры. В этом смысл Октябрьской революции» .

Понимание одного из наиболее болезненных противоречий Октябрьской революции, когда, разрушая старые формы жизни, она одновременно пытается в обновленных формах сохранить ее культурное содержание, - это понимание дается нелегко, но еще сложнее реализовать эту диалектику на практике, в чем в свое время признавался А. В. Луначарский. В любом случае, следует признать, что законы революционного творческого преобразования действительности в определенной степени сопоставимы с законами изменения мира культуры. Как писал Б. Эйхенбаум, крутые исторические переломы, в какой бы области культуры они ни совершались, никогда не исчерпывают себя в реформах, и потому навстречу «мирным» попыткам эволюции встает стихия революционная, пафос которой - в разрушении старых форм и традиций .

В связи с этим представляет интерес фрагмент из воспоминаний С. Эйзенштейна о своих переживаниях, связанных с его первым опытом осмысления законов искусства, в частности театра. Вот как он это описывает:

«И выползает мысль.

Сперва - овладеть,

потом - уничтожить.

Познать тайны искусства.

Сорвать с него покров тайны.

Овладеть им.

Стать мастером.

Потом сорвать с него маску,

Надо сказать, что деконструктивную составляющую несла и интеллигенция. Так, например, сторонники идей Театрального Октября (объединение левых театров) были нацелены на создание нового революционного театра, который, по их мнению, должен был исходить из отрицания законов классического театра.

Но общественная ситуация 1920-х гг., несмотря на все ее исторические изломы, была такова, что органика культурного пространства революционной России включала в себя самые разнообразные тенденции (и художественные, и идейные), и все они находились в сложных взаимосвязях, зачастую в противоборстве друг с другом, при этом каждая из них имела свой потенциал развития и свой исторический возраст, свои «болезни» и свои взлеты. И все это разное связывалось в единое целое острейшими противоречиями эпохи 1920-х гг., и, самое главное, - возможностью их практического разрешения, и, что еще более важно, - на основе социального творчества масс. Именно творчество революционных масс (включая и тех, кто составлял «низы» Пролеткульта), ориентированное на созидание новых общественных отношений по поводу решения самых разных проблем (обустройства школ, организации клубов , создания рабочих столовых , очистки железнодорожных путей от снега и т. д.), было главной предпосылкой того, что культура 1920-х гг. становилась сферой субъектного бытия как для художника, так и для революционных масс.

Вот один из документов того времени - воспоминания С. Эйзенштейна о 1920‑х гг.: «Кругом шел безудержный гул на ту же тему уничтожения искусства: ликвидацией центрального его признака - образа - материалом и документом; смысла его - беспредметностью; органики его - конструкцией; само существование его - отменой и заменой практическим, реальным жизнеперестроением без посредства фикций и басен» . И далее:

«Кругом бурлит великолепная творческая напряженность двадцатых годов.

Она разбегается безумием молодых побегов сумасшедшей выдумки, бредовых затей, безудержной смелости.

И все это в бешеном желании выразить каким-то новым путем, каким-то новым образом переживаемое.

Упоение эпохой родит, наперекор декларации, вопреки изгнанному термину «творчество» (замененному словом «работа»), назло «конструкции» (желающей своими костлявыми конечностями задушить «образ») - один творческий (именно творческий) продукт за другим» .

Пролетариат: откуда появляется потребность в культуре

разлом обращает пролетариат к культурному наследию

Рассматривая вопрос отношения Пролеткульта к прошлому наследию, было бы несправедливо сводить его только к нигилизму. Это было бы неверно уже хотя бы потому, что пришедший к власти революционный субъект объективно был заинтересован в культуре: необходимость осуществления начатых им масштабных преобразований по организации нового жизнеустройства требовала и понимания, и знания, и умения. А необходимость этих преобразований диктовалась гигантским распадом прежних форм жизни.

Сегодня, когда революционная эпоха рассматривается и подается «СМИ-идеологией», с одной стороны, в виде сусальной канонизации безгрешных до святости русских царей, а с другой - в виде вульгарного и примитивнейшего пропагандистского лубка о злодеях-большевиках, объективно возникает вопрос: а какова в действительности была общественная ситуация накануне Октября 1917 года? Этот вопрос заставляет нас еще с большим интересом обращаться к историческим документам того времени. Вот один из них - фрагменты из дневника Л. А. Тихомирова, который был известен в прошлом сначала как революционер (активист организации «Земля и воля», «Черный передел», «Народная воля»), а затем как перешедший на монархические позиции автор нашумевшей книги «Почему я перестал быть революционером». Вот что писал он в своем дневнике в январе 1917 г.: «Я часто ломаю голову над вопросом, чем можно спасти монархию? И право - не вижу средств. Анархия полная. … Распоряжения глупые. Полная неспособность обуздать спекуляторов. Цены поднялись - до невозможности жить… И вопрос об измене ничуть не праздный, и все о нем кричат. …В перевороте видят единственный способ уничтожить измену… Знает ли это положение Государь? ….И это - вовсе не настроение одних «революционеров», не «интеллигенции» даже, а какой-то огромной массы обывателей… Теперь против царя - в смысле полного неверия в него - множество самых обычных «обывателей», даже тех, которые в 1905 г. были монархистами правыми и самоотверженно стояли против революции » .

И далее продолжает он: «В Москве - недостаток муки и хлеба. Истинно столпотворение Вавилонское. А «представители союзных стран» банкетуют с представителями нашей «общественности» и совместно говорят речи о грядущей победе. Мильнер также уже рисует в речи своей, как англичане будут устраивать нашу промышленность. Конечно, будут, как устраивают в Индии. Злополучная страна…. Загубила ее эта никуда не годная «интеллигенция», ничего не знающая кроме «прав человека и гражданина» да жалованье на партийной, общественной и казенной службе. Кто учил труду? Кто учил развитию сил , кто учил вырабатывать мозг страны? Все это «реакционно» <…> А наконец, и все мирное крушение неслыханной военной схватки… Но сумеет ли Россия устроиться или нет, а переворот какой-то, кажется, неизбежен » .

И уже в начале февраля 1917 г. Л. А. Тихомиров дает следующую политическую оценку общественному состоянию России на тот период: «Маньчжурская «авантюра» и нынешняя война! Это русская международная, мировая политика целого 20-летия. Ужасно. Никогда за 1000 лет мы не были в такой степени лишены смысла» . А через пять дней он выносит окончательный вердикт: «Правительство у нас совершенно беспристрастно говоря, никуда не годно . Мне кажется, что хуже быть не может. И все идет к перевороту …» .

А вот какая оценка этого кризиса была дана английским писателем, называвшим себя «эволюционным коллективистом» , Г. Уэллсом: «Самое потрясающее из впечатлений, испытанных нами в России, - это впечатление величайшего и непоправимого краха. Огромная монархия, господствовавшая здесь в 1914 году, с ее системой управления, общественных институтов, финансов и экономики, пала и разрушилась до основания, не выдержав беспрерывной шестилетней войны. История еще не видела столь чудовищной катастрофы. В наших глазах это крушение затмевает даже саму революцию. Под жесткими ударами империалистической агрессии насквозь прогнившая Россия, которая до 1914 года была неотъемлемой частью старого цивилизованного мира, рухнула и исчезла с лица земли.… » .

И вот в условиях этой разрухи необходимость создания новых форм жизни объективно заставляла революционного субъекта обращаться и к культурному наследию, и к «буржуазным спецам». Это находило свое выражение и в практиках низовых организаций Пролеткульта, в частности, в политике реактуализации классического наследия, но, как выяснилось, этот вопрос оказался достаточно непростым. Например, на страницах пролеткультовского журнала «Рабочий клуб» одни авторы писали о том, что «пора отказываться от старых актерских приемов «рычаловского трагизма» и комедийности в духе Островского » , а другие авторы заявляли прямо противоположную позицию: «Группа драмкружковцев смотрела «Лес» Мейерхольда и после этого устроила у себя беседу о виденных ужасах, об исковеркании Островского, который бы умер вторично, если бы встал из гроба » .

Пролеткульт, особенно его низовые организации, достаточно часто обращались к культурному наследию, особенно при формировании театрального репертуара рабочих клубов. Вот, например, какие имена были на афишах театральных студий Пролеткульта: Уитмен, Синклер, Бюхнер, Карл Озоль-Преднек . Причем отбор авторов шел на принципиальной основе: «Из репертуарных классовых пьес в репертуар пролетарских театров могут войти только те пьесы, которые не идут вразрез классовым задачам пролетариата и не повергают зрителей в тоску и уныние» .

А вот имена тех писателей, чьи произведения специально подбирались и публиковались в пролеткультовских журналах, альманахах, сборниках («Рабочий клуб», «Гудки», «Скрепа»): Скиталец, Мамин-Сибиряк, Серафимович, Гусев-Оренбургский, Гаршин, Чехов, Горький, Куприн, Л. Толстой, В. Вересаев, Мопассан, В. Поленц, О. Туманян, В. Бласко Ибаньес, М. А. Нексе, Б. Келлерман, Э. Золя, Л. Франк, Д. Лондон, Г. Сенкевич, Л. Мартович.

В пролетарском двухнедельнике «Скрепа» выходили произведения Мих. Артамонова, А. Блока, В. Нарбута, Б. Пастернака, Ант. Пришельца, С. Рубановича, Андрея Белого, Вяч. Шишкова, Б. Пильняка, Ал. Ремизова, Вл. Лидина, А. Чапыгина.

Такой широкий не только в художественном, но и в идейном отношении круг публикуемых в пролеткультовских изданиях имен нередко вызывал возмущение в среде пролеткультовцев: «Товарищи из «Скрепы»! Еще один такой пролетариат и я окажусь буржуем ….»

Кто будет создавать пролетарскую культуру?

пролетарскую культуру должен создавать только пролетариат?

Утверждение идеологами Пролеткульта идеи пролетарской культуры как особой формы общечеловеческой культуры неизбежно выводило на вопрос: если это так, то тогда в чем состоит, собственно, ее пролетарскость ?

Тогда, в 1920-е гг., этот вопрос был не праздным и довольно часто становился предметом жестких дискуссий не только в пролетарских кругах, но и среди творческой интеллигенции. По этому вопросу было несколько позиций.

Одни утверждали, что только пролетариат понимает, какой должна быть пролетарская культура, и только он один может ее создать.

Другие, соглашаясь с этим утверждением, шли дальше: да, это, конечно, так, но ведь пролетариат является частью народа, и потому за ним и надо признавать окончательное авторство пролетарской культуры. Именно об этом как раз и говорил Иванов-Разумник: «Пролетариату в будущем может предстоять только та же самая роль: сокрушив старые формы, он будет иметь возможность, он будет принужден построить новые формы цивилизации, и эти новые формы цивилизации тоже будут интернациональны и классовы. Но в них должно быть влито некоторое творческое содержание. Кто его вольет? Определенный класс, который идет за пролетариатом? Нет. Содержание это вливается не классом, а народом, и пролетариат как часть этого народа, как часть громадного целого, вливает и выявляет в новых формах культуру, которая для нас еще не ясна и которую представить себе мы можем только очень приблизительно » .

Популярность позиции Пролеткульта по поводу того, что только пролетариат может создать пролетарскую культуру, была вызвана еще одним обстоятельством. Дело в том, что революционный субъект, проживавший и переживавший всю остроту и мощь исторических потрясений, вызванных событиями I Мировой войны, двух революций, Гражданской войны, причем в их личностном и трагическом преломлении, искал человеческого отклика на все это в культуре. Но сказать, что искусство накануне революций 1917 г. было устойчиво обращено к пролетариату, - будет явным преувеличением. По большому счету, пролетариат был в некотором роде неприкаянным в художественном контексте предреволюционного времени. Даже Горький с позиции идеологов Пролеткульта считался недостаточно пролетарским. Вот что по этому поводу писал один из первых идеологов Пролеткульта В. Полянский (П. И. Лебедев): «Горький много раз пытался нарисовать фигуру рабочего, и она ему не удавалась. А ведь Горький - великий художник, вышедший из недр трудовых масс… Кто может правильно нарисовать фигуру, отразить верно ее настроение. Несомненно, только сам пролетариат…. Но и тут мы сделаем оговорку: не весь пролетариат… творцами новой культуры являются передовые рабочие, и мы имеем в виду главным образом индустриальный пролетариат» .

Такую же позицию П. И. Лебедев-Полянский отстаивал и в своем докладе «Революция и культурные задачи пролетариата»: «Но кто же все-таки может разрешить проблему пролетарской культуры? Только пролетариат. Только он - путем самодеятельности, путем революционного творчества; другие классы, вернее, группы общества, близкие пролетариату, разрешить этой задачи не могут .

Этот подход имел место и в резолюциях 2-й Петроградской конференции просветительских организаций Пролеткульта: «Пролеткульт призван создать свою художественную литературу и поэзию » . И далее: «Ярче, чем на первой конференции, она (резолюция - Л.Б.) подчеркивает, что «пролетарская культура… может строиться только самостоятельными усилиями того же пролетариата …»» .

Именно это утверждал и А. Богданов - один из ведущих идеологов Пролеткульта: «Выражение «пролетарская культура» означает именно ту культуру, которую вырабатывает новейший пролетариат - индустриальный » . Но если исходить из этого положения, то можно заметить, что ведь и сам Богданов не являлся представителем пролетариата, тем не менее, он не отказывал себе в праве на созидание научно-философских основ пролетарской культуры.

Следует отметить, что позиция Богданова по поводу того, что пролетарскую культуру может и должен создавать преимущественно индустриальный пролетариат, была достаточно популярна. Вот, например, какие аргументы приводились в ее поддержку в редакционной статье журнала «Пролетарская культура»: «Советская власть есть государственно-политическая организация; это, как значится на заголовке «Известий», власть, исходящая из Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Это - политический блок весьма различного классового состава, а отнюдь не чистая диктатура пролетариата. Контроль и руководство блока вполне нормальны и целесообразны в деле государственной постановки просвещения для всех классов народа. Но ставить дело организации самостоятельного культурного творчества пролетариата под контроль и руководство идейных представителей крестьянства, армии, казачества, городской мещанской бедноты есть, по меньшей мере, большое унижение культурного достоинства рабочего класса, отрицание его права культурно самоопределяться» .

И этот же журнал в 1918 году писал: «В вопросах культуры мы - немедленные социалисты. Мы утверждаем, что пролетариат должен теперь же, немедленно, создавать для себя социалистические формы мысли, чувства, быта, независимо от соотношений и комбинаций политических сил. И в этом созидании политические союзники - крестьянская и мещанская беднота - контролировать его работу не могут и не должны» .

Здесь проявилось характерное для большинства идеологов Пролеткульта отсутствие диалектики, в частности, в понимании общественной природы диктатуры пролетариата. Диалектика подменялась формальным подходом. И хотя Богданов допускал, что не только пролетариат может создавать пролетарскую культуру, все же в качестве ее главного создателя он видел в первую очередь индустриальный пролетариат, оставляя за бортом интеллигенцию, крестьянство, служащих. Как же быть с ними? Ведь по отношению к ним вопрос субъектной и творческой реализации в культуре был не менее актуален, тем более, что эти слои трудящихся на тот период составляли социально доминирующую часть общества. Впрочем, А. Богданов допускает исключение: «Поэт может и не принадлежать экономически к рабочему классу, но если он глубоко сжился с его коллективной жизнью, действительно и искренне проникся его стремлениями… то он способен стать художественным выразителем пролетариата, организатором его сил и сознания в поэтической форме. Конечно, это может случаться не часто » .

Утверждение индустриального пролетариата в качестве доминирующего автора новой культуры было вызвано в некотором смысле политическим недоверием Богданова к другим социальным силам и его определенной боязнью их возможного и нежелательного влияния на сознание пролетариата. Об этом он говорит сам: «…пролетариату нужна своя поэзия. Чтобы не подчиниться чужому, поэтическому сознанию, сильному своей многовековой зрелостью, пролетариату надо иметь свое поэтическое сознание, непреложное в своей ясности…» .

Т. е., согласно позиции Богданова, получается так, что до революции в вопросах культуры пролетариат был классом для иного , а после революции он становится классом для себя ?

Казалось бы, формально похожие утверждения делают и представители низовых структур Пролеткульта, но за этими утверждениями стоит еще и отстаивание пролетариатом завоеванного в смертельных и еще не закончившихся сражениях Гражданской войны своего права как класса на творческую состоятельность в качестве субъекта культуры. «Вам нашего искусства не надо, но вы убеждены, что мы его не создадим. Но это заблуждение: великий класс, победив вас экономически, победит вас и культурно. С той поры как красноармеец вернется с войны, с той поры, как рабочий и крестьянин победят голод, начнется расцвет нашей культуры, нашего искусства . В нашу жизнь и в вашу смерть мы верим непоколебимо » , - так писал журнал «Пролетарская культура» в 1918 году.

Период 1920-х гг. бурлил общественными дискуссиями по поводу того, кто может и кто должен создавать пролетарскую культуру, выявляя все разнообразие позиций по этому вопросу. Вот некоторые из них:

Надо сказать, что позиция большевиков, и в первую очередь Ленина, была резко критической по поводу пролетарского авторства так называемой особой пролетарской культуры. Например, после прочтения статьи В. Плетнева «На идеологическом фронте», в которой автор утверждал: «Задача строительства пролетарской культуры может быть решена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды» , Ленин, подчеркнув в этой фразе слова «только» и «его», на полях заметил: «Архифальшь ». Рядом с другой фразой: «Пролетарский художник будет одновременно и художником и рабочим », вождь написал: «Вздор ». В итоге он пришел к неутешительному для автора статьи выводу: «Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться » . И с этим, конечно, было трудно спорить.

Итак, Октябрьская революция 1917 г. выявила одно очень глубокое противоречие: пролетариат, героически и плодотворно осуществляя себя как субъект, т. е. как творец истории, в тоже время быть творцом собственной культуры не мог. В связи с этим напрашивается вопрос - тогда зачем пролетариату нужно было вести все эти исторические битвы? Во имя чего? Во имя только куска хлеба и политической гегемонии? И если так, то тогда в чем состояла социалистичность Октябрьской революции, отличающая ее от других типов революций? В любом случае вопрос - откуда революционным массам взять свою культуру - оставался открытым. Если пролетариат не может ее создать, то тогда возникает вопрос - кто сможет? Интеллигенция? Да, интеллигенция, может быть, и сможет, но захочет ли? Зачем ей обслуживать чуждый ее интересам и тем более ее вкусам пролетариат?

Из всего этого, казалось бы, напрашивается далекий от оптимизма вывод: если пролетариат объективно не мог создавать «свою» науку и «свое» искусство, то не означает ли это, что для него оказывалась закрытой дорога к творчеству вообще? Ведь культура, как принято считать, является едва ли не единственным пространством креативности. Этот вопрос обретал особую актуальность еще в связи с тем, что характер труда пролетариата, как правило, в тот период был далек от творчества; еще долгий и долгий период этот труд оставался чаще всего физическим и тяжелым. Это одна сторона вопроса.

откуда пролетариат возьмет волю к творчеству?

Была и другая: даже в случае, если у пролетариата и была бы возможность созидать культуру, спрашивается - откуда у него появится сам посыл к творчеству, да еще у целого класса? Да, революция дает пролетариату возможность созидать, но откуда у него возьмется эта воля к творчеству , если до этого он веками был отчужден от него, равно как и от самого культурного наследия? Ведь сама возможность созидания еще не рождает интенций творчества, воли к творчеству , а без этого не может быть никакой культуры.

Этот вопрос ставился на повестку дня в 1920-е гг. представителями разных культурных и идейных кругов, хотя и с позиции разной заинтересованности в его решении. Вот, например, что говорил по этому поводу Н. Н. Пунин: «Пролетариат пришел не для того, чтобы поглотить цивилизацию тех или иных классов, но чтобы раз навсегда доказать всем классам, что в нем живет организованная воля к творчеству, к творчеству все новых и новых форм бытия, к творчеству все более сложных и качественно все более прекрасных ценностей, показать, доказать и тем самым навсегда разрушить и смыть всякие попытки тех или иных классов процвести чудными и роскошными ростками на плечах человечества. Вот так понимаю я задачу пролетариата и так связываю я эту задачу с его культурным строительством» .

А вот как вопрос о воле к творчеству ставил А. А. Мейер, являясь представителем уже другого идейного течения: «Когда спрашивают, какова будет роль пролетариата, то хотелось бы к этому прибавить еще такое слово - какова она должна быть, какова должна быть здесь воля самого пролетариата, ибо если это нечто живое, то оно должно обладать волей, и если это только механически складывающаяся вещь, то, конечно, тогда ни о какой культуре говорить не приходится » .

Так вот, воля к творчеству у революционного субъекта была, и это была именно революционная воля. И возникала она не из абстрактной любви в креативности, а из жестких материальных условий: разрухи, вызванной I Мировой войной и навязанной международной военной интервенцией, а также из неразрешенности тех противоречий, которые взорвались революциями 1917 г., разламывая жизненную ситуацию едва ли не каждого, со всем нажитым укладом и человеческими связями.

Именно эти противоречия действительности как раз и заставляли революционного субъекта обращаться к культуре, с одной стороны, как к источнику знания, мастерской и инструментарию, а с другой - как к миру отношений, свободных от подавления человека человеком и, более того, утверждающих достоинство человека, причем не абстрактного, а прежде всего - человека труда.

Итак, как выясняется, воля к творчеству у революционного субъекта была, но это не решало два основных вопроса, которые мы еще раз повторим.

Первый: на каком поприще пролетариат может реализовать себя как субъект творчества, кроме истории, кроме баррикад?

Второй : кто все-таки может создать культуру, которая была бы Для пролетариата, От пролетариата и О пролетариате?

Эти вопросы тогда, в 1920-е гг., требовали безотлагательного разрешения.

Решений было несколько, но об этом речь пойдет уже в следующей статье.

На машиностроительном заводе «Дукс» силами и средствами рабочих (из необходимых 50 тыс. руб. 30 тыс. были собраны рабочими) был создан клуб-столовая. См.: Рабочий класс Советской России в первый год диктатуры пролетариата // Сборник документов и материалов. М., 1964. С. 300-301. 2-ая Петроградская конференция пролетарских культурно-просветительских организаций. 5-9 июня 1919 г. // Пролетарская культура. 1918, № 2. С. 32.

Литература 1920-х годов "полярна", представляет собой борьбу полюсов, и полюса эти обозначаются все ярче и ярче в полемике РАПП с “Перевалом” . С одной стороны - крайний рационализм, ультраклассовость, рассмотрение искусства как орудия политической борьбы; с другой - отстаивание общечеловеческих ценностей в противовес классовым. В схватке РАПП и Перевала проявились не только разные взгляды на искусство, но и разные категории, которыми мыслили оппоненты. Рапповцы стремились перенести в литературную критику социально-политические лозунги классовой борьбы, перевальцы же обращались к предельно широким образам-символам, имеющим глубинное художественное наполнение и философский смысл. Среди них - образы Моцарта и Сальери, "сокровенной богини Галатеи" (так называлась одна из книг критика Д.Горбова, ставшая знаменем “Перевала”), Мастера и Художника.

Итак, РАПП и "Перевал". Две эти группировки отражали, условно говоря, два полюса литературы второй половины 20-х годов. На одном - догматически понятый классовый подход, возведенный до истерии классовой ненависти, насилие над литературой и личностью - личностью художника, писателя, героя. На другом - искусство как цель и жизнь художника, оправдывающая его общественное бытие. Каким образом нашли свое организационное выражение столь полярные представления об искусстве, а значит, и о жизни вообще? Обратившись к истории возникновения этих групп, мы сможем понять самые важные стороны литературного процесса той эпохи.

РАПП

Как организация со своей строгой иерархической структурой РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) оформилась в январе 1925 года, на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей, но история этой организации начинается на 5 лет раньше: в 1920 году создается ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей), возглавленная группой поэтов-пролеткультовцев "Кузница". В 1922 в "Кузнице" происходит раскол и руководство переходит к другой организации, "Октябрь". В 1923 году формируется МАПП (Московская АПП), и так до бесконечности. Вся рапповская история – это постоянные преобразования и реорганизации, вызванные значительным численным ростом ее членов (больше трех тысяч человек к середине 20-х годов), созданием региональных отделений, например, в Москве, Ленинграде, Закавказье. В итоге к 1928 году ВАПП превращается в ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей). Так как изменение названий многочисленных рапповских подразделений не отразилось на позиции организации, в истории литературы принято одно наименование - РАПП. Моментом четкого оформления принципов ее деятельности можно считать декабрь 1922 года, когда в редакции «Молодой гвардии» состоялось собрание, в котором приняли участие ушедшие из «Кузницы» писатели: Семен Родов, Артем Веселый, Александр Безыменский, Юрий Либединский, Г.Лелевич, Леопольд Авербах. На этом собрании и было принято решение о создании группы «Октябрь», с которой, собственно, и начинается рапповская история.

Летом следующего года выходит рапповский журнал "На посту" , в котором направление заявило о себе во весь голос. Сложилось особое литературно-критическое течение - "напостовство", отличавшееся разносной и заушательской критикой всех противоположных или хотя бы нейтральных к нему литературных явлений. Именно в это время в литературных кулуарах появляется такое понятие, как «рапповская дубинка», всегда стоящая наготове в приемной редакции. «Мы вовсе не поставили в дальний угол нашу, столь популярную у наших противников, напостовскую дубинку. Она, к нашему великому удовольствию, всегда с нами» , - утверждала редакционная статья в 1929 году. Отличительной чертой рапповских критиков, вошедших в редколлегию журнала «На посту», а затем и «На литературном посту» (С.Родов, Г.Лелевич, Б.Волин, Л.Авербах, В.Ермилов), была молодость и крайняя необразованность. Именно это часто становилось предметом злых насмешек их оппонентов из «Перевала», куда более образованных, которые объясняли, например, Владимиру Ермилову, что Киплинг никогда не был американским колонистом (на чем построил социологический анализ его творчества критик РАПП, называя его «поэтом американской буржуазии» ), что слово «фельетон» вовсе не переводится с французского как «шевеление пустяков» и т.д. Рапповцы отряхивались после ушата холодной воды, исправляли прежние ошибки и тут же делали новые.

Первый же номер «На посту», вышедший в 1923 году, показал, что полемика будет вестись по всем направлениям, но, в первую очередь, с ЛЕФом и «Перевалом». Вот лишь названия статей, увидевших свет в этом журнале: «Клеветники» Б.Волина(о рассказе О.Брика), «Как ЛЕФ в поход собрался» и «А король-то гол» С.Родова(о поэтическом сборнике Н.Асеева), «Владимир Маяковский» Г.Лелевича, в которой он рекомендовал поэта как типичного деклассированного элемента, подошедшего к революции индивидуалистически, не разглядевшего ее подлинного лица. Здесь же опубликована ерническая статья о ГорькомЛ.Сосновского«Бывший Глав-Сокол, ныне Центро-Уж». «Да, плохо сел бывший Глав-Сокол, - иронизировал над взглядами писателя начала 20-х годов ее автор. – Лучше бы нам не видеть его, плетущимся в сырую и теплую расщелину вслед за ужом» .

Однако довольно скоро, в ноябре 1923 года, рапповцы определили главного своего противника – «Перевал» и А.К.Воронского, стоявшего тогда во главе журнала «Красная новь». С ЛЕФом, в лучших традициях военной стратегии и тактики, был заключен союз, скрепленный договором, подписанным обеими сторонами. К этому договору было присовокуплено специальное тайное соглашение, направленное лично против Воронского. Его подписали от ЛЕФа В.Маяковскийи О.Брик, от РАПП – Л.Авербах, С.Родов, Ю.Либединский. Действительно, все это напоминало не литературную деятельность, а подковерную политическую борьбу за власть в литературе, беспринципную и жестокую драку, при которой собственно художественные вопросы утрачивают свою актуальность.

Но в том-то и дело, что рапповцы так и понимали свою работу! Они полагали, что участвуют в деятельности политической организации, а не творческой, часто декларировали это. «РАПП – это политическая (а не только литературная) исторически сложившаяся боевая организация рабочего класса, и выходить из нее нельзя ни мне, ни тебе, - обращался в письме к А.СерафимовичуА.Фадеев, - это возрадует только классовых врагов» . Именно это обуславливало и тон полемики, и бесконечные перестройки и реорганизации, и лозунги и приказы, которыми рапповцы пытались воплощать в жизнь свою творческую программу, и, самое главное, то, что критики РАПП часто путали жанры литературно-критической статьи и политического доноса.

Рапповцы представляли тот полюс общественного сознания, который отстаивал классовое в противовес общечеловеческому, поэтому и размышляли они исключительно о пролетарской литературе. Это было зафиксировано в самом первом документе РАПП – «Идеологическая и художественная платформа группы пролетарских писателей “Октябрь”», принятом по докладу С.Родова«Современный момент и задачи художественной литературы». Именно с того заседания, когда Родовзачитывал свои тезисы в редакции «Молодой гвардии» в декабре 1922 года, и ведет свою историю так называемая РАППовская ортодоксия – один из многочисленных вариантов вульгарно-социологического подхода к современной литературе. «Пролетарской, - говорил докладчик, - является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата как переустроителя мира и создателя коммунистического общества» . Кочуя как заклинание из документа в документ, эта фраза затверживала идею разделения и литературы, и всего искусства по жестким классовым границам. Таким образом, в идеологии РАПП обнаруживались очевидные рудименты Пролеткульта и концепции Богданова. Пролетарская литература, созданная пролетарием и предназначенная для пролетариев и непригодная, обреченная на непонимание для любого другого класса, предполагала непреодолимые классовые границы, воздвигнутые внутри искусства, лишавшие литературу самой ее сути: общечеловеческого содержания. Эта идея, тогда весьма распространенная, обосновывалась в школе профессоров В.Ф.Переверзева(МГУ, Комакадемия) и В.М.Фриче(Институт красной профессуры), позднее, уже в начале 30-х годов, квалифицировалась как вульгарно-социологическая.

Ощущая себя самыми истинными и бескомпромиссными защитниками классового подхода в современной литературе, рапповцы весьма враждебно относились к другим писателям, квалифицируя их либо как классовых врагов, либо как попутчиков: «Мелкобуржуазные группы писателей, "приемлющих" революцию, но не осознавших ее пролетарского характера и воспринимающих ее лишь как самый слепой анархический мужичий бунт ("Серапионовы братья" и т.п.), отражают революцию в кривом зеркале и не способны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата», - утверждал Г.Лелевичв своих тезисах «Об отношении к буржуазной литературе и промежуточным группировкам», принятых на первой московской конференции пролетарских писателей (1923). С ними возможно даже сотрудничество: пусть будут "вспомогательным отрядом, дезорганизующим противника", т.е. лагерь "эмигрантских погромных писателей типа Гиппиус и Буниных" и "внутрироссийских мистиков индивидуалистов типа Ахматовых и Ходасевичей". Именно такая роль отводилась Г.Лелевичемчленам братства пустынника Серапиона. При этом наставники из РАПП брались "постоянно вскрывать их путанные мелкобуржуазные черты" . Такое отношение к "попутчикам" пройдет через всю историю организации.

Термин "попутчик" возник в среде немецкой социал-демократии в 1890-е годы, в начале 20-х впервые в отношении к литературе был применен Троцким, который не вкладывал в него негативный смысл. Рапповцами употреблялся как уничижительный: в попутчики попадали все советские писатели, не входящие в РАПП (Горький, Маяковский, Пришвин, Федин, Леонови др.), следовательно, не понимающие перспектив пролетарской революции и литературы. Н.Огнев, которого рапповцы рекомендовали писателем с реакционным нутром, попавший в попутчики, в 1929 году писал: "Для текущего момента можно установить примерно такой смысл слова "попутчик": "Сегодня ты еще не враг, но завтра можешь быть врагом; ты наподозрении". Оскорбительность подобного деления художников на истинно пролетарских и попутчиков многими ощущалась драматически.

"На посту" (1923-1925) рельефно выявил характер РАПП: каждый его номер - драка с другими группировками, личные оскорбления и политические доносы на прочих участников литературного процесса. За все два года РАПП не продвинулась в решении истинно творческих, а не конъюнктурных вопросов, ни на шаг. Виной тому – сектантство, трактовка классовости как кастовости, когда слово "пролетарий" произносится так же чванливо, как раньше произносили "дворянин". Это явление стали называть в политическом обиходе комчванством. Но главным была претензия на монопольное руководство всей литературой, отношение к собственной организации как к политической партии, имеющей безусловную гегемонию в сфере искусства. Эти обстоятельства стали причиной появления резолюции ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года.

Характер отношения власти и РАПП не вполне понятен. Вероятно, до какого-то времени РАПП вполне устраивал партийное руководство, давая возможность дистанцироваться от самых вызывающих акций и политических разгромов в сфере литературы, как это было, например, в 1929 году, когда травлю Б.Пильняка, Е.Замятина, А.Платоноваи М.Булгаковаорганизовал и возглавил РАПП (безусловно, при полной партийно-государственной режиссуре), и в то же время демонстрировать к ним свою непричастность, если это было необходимо. С другой стороны, партийное руководство не могла не раздражать и оголтелость, и даже полуграмотность рапповских деятелей, их положение в литературе, претензия занять место своеобразной руководящей литературной партии. Эта функция могла принадлежать только ВКП(б) и никому больше. Резолюция 1925 года, отказавшее рапповцам в прямой партийной поддержке («Гегемонии пролетарских писателей еще нет, - говорилось в документе, - и партия должна помочь этим писателям заработать себе историческое право на эту гегемонию») было попыткой указать РАПП его место, одернуть, и в то же время дистанцироваться от него в глазах литературной общественности.

Весь пафос резолюции отрицал то, на что пытались претендовать руководители РАПП: стать литературной партией, монополизировать руководство литературой, громить попутчиков и всех, кто окажется рядом. Однако уже в 1929 году, во время проработочных кампаний согласованность действий РАПП и партийного руководства не вызывала сомнений: РАПП воспринимался как передовой отряд, которому поручено выполнение самых грязных задач, связанных с проведением в жизнь официальной литературной политики.

После резолюции 1925 года внутри организации происходят некоторые преобразования. Д.Фурманов, активный член РАПП, борется с «“родовщиной” как с целой системой методов, форм и приемов политиканства и хитростей на фронте пролетарской литературы». Именно с Семеном Родовым, главным противником Фурмановав этой борьбе, связывается в сознании современников все негативные стороны напостовства. «Потрясающий схематизм мышления, несравнимое ни с чем доктринерство, колоссальнейшее упрямство, необыкновенная способность все большое сводить к малому и глубокое - к мелкому, нестерпимая ура-классовость и ура-ортодоксальность – все эти качества, произросшие в питательном бульоне примитивнейших знаний, и составляют Родовакак литературное явление» , - характеризовал его один из современников. В тяжелой политической внутрипартийной борьбе Фурмановдобивается отстранения Родова, Г.Лелевичаи Вардинаот руководства организации и осуждения «вредной линии левых фразеров». В результате победы, которую одерживает Фурманов, заручившийся поддержкой резолюции ЦК ВКП(б), журнал "На посту" закрывается.

Однако уже через год он возродился под новой обложкой - "На литературном посту". Во главе журнала встал Л.Авербах. Молодой человек (тогда ему исполнилось всего двадцать три года), отличавшийся неукротимой энергией, способностью к лавированию и мимикрии, вознесенный на рапповский Олимп, разгромивший своих бывших соратников, он яростно третировал “попутчиков”, сам являясь самым далеким попутчиком русской литературы. Великолепную характеристику дал АвербахуВоронскийв памфлете «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», единственном своем произведении, где он позволил себе столь резкие выпады против своего литературного оппонента. «Вы, Авербах, первый, - которые путают передержку с выдержкой, литературный спор с литературным доносом, а критику с пасквилем» , - писал Воронский. Размышляя о своем литературном оппоненте, он создал яркий собирательный портрет рапповского руководства: «Авербахи - не случайность. Он – из молодых, да ранний. Нам примелькались уже эти фигуры вострых, преуспевающих, неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся… Легкость и немудреность их багажа конкурируют с готовностью передернуть, исказить, сочинить, выдумать… Одно они усвоили твердо: клевещи, от клеветы всегда что-нибудь да останется» .